“A sexualidade, então, há de ser entendida pelas qualidades do apelo que seu objeto exerce. Trata-se, em primeiríssimo lugar, de um recorte apropriado do real, duma área bem delimitada e especial, comparável ao quadrado da janela alheia, no caso do exibicionismo-voyeurismo. Em segundo lugar, para que o apelo ganhe máxima eficiência, para que alcance o fascínio, será requerido um equilíbrio adequado dos componentes do atrativo.”Muito melhor é “Freud básico – pensamentos psicanalíticos para o século XXI”, de Michael Kahn (BestBolso, 238 páginas, tradução de Luiz Paulo Guanabara, publicado originalmente em 2002). Neste caso o autor descreve de maneira bastante acessível os principais aspectos da obra de Freud e comenta o estado atual da psicanálise. Minha ideia, quando resolvi escrever este texto, era comentar apenas sobre os dois exemplares citados acima. Mexendo na minha prateleira acabei vendo outro livro que li recentemente e que tinha comprado nos anos 1980: “Conheça Freud”, livro em quadrinhos com roteiro de Richard Appignanesi e ilustrações de Oscar Zarate (Proposta Editorial, 175 páginas, sem indicação de tradução). De fato, este livro é uma boa introdução para quem não sabe nada sobre Freud!

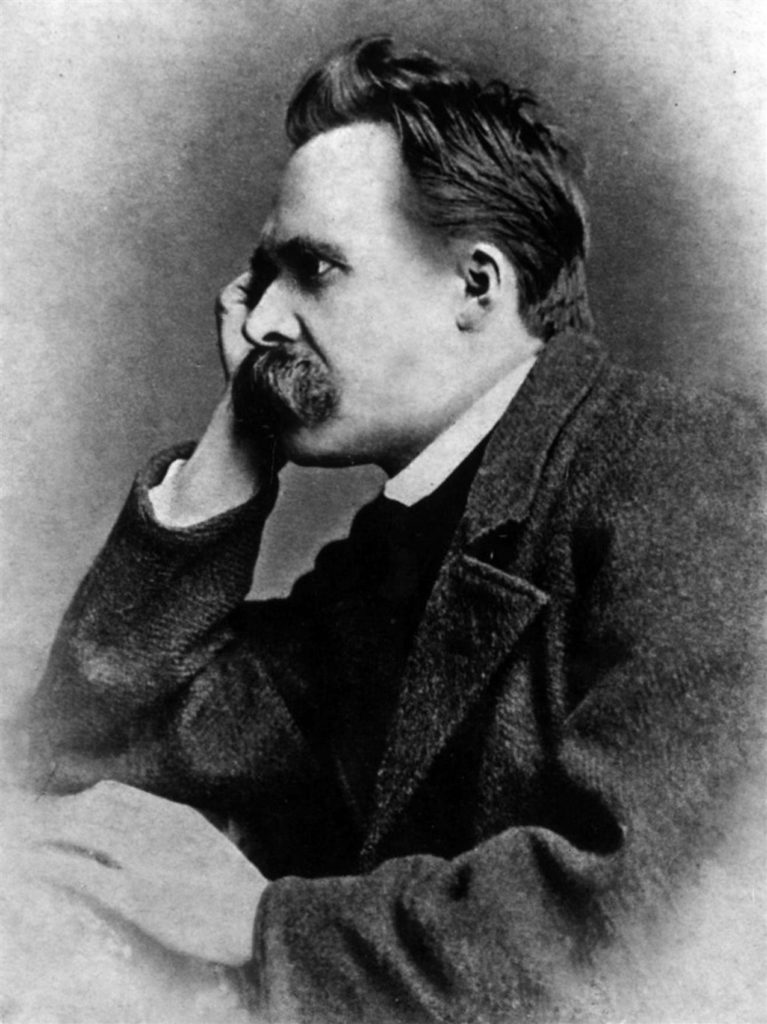

“Por que eu sou tão sábio”. “Por que eu sou tão inteligente”. “Por que eu escrevo livros tão bons”. “Por que sou um destino”. Os títulos dos três primeiros e do último capítulos de “Ecce Homo”, de Friedrich Nietzsche (L&PM Pocket, 192 páginas, tradução e notas de Marcelo Backes) mostram que o filósofo alemão não estava numa fase exatamente marcada pela modéstia quando escreveu o livro. Como a obra foi escrita em 1887 e sua loucura – que duraria até sua morte, em 1900 – se iniciaria no ano seguinte, em 1888, frequentemente várias das afirmações de Nietzsche constantes em “Ecce Homo” – como os títulos dos capítulos, reproduzidos acima - são considerados fortes indícios do início de sua perda de sanidade mental. O livro é de cunho autobiográfico e filosófico ao mesmo tempo: enquanto nos capítulos cujos títulos são citados acima ele se concentra mais em sua própria genialidade, nos dez capítulos intermediários ele comenta suas obras anteriores, como “Assim falou Zaratustra” e “Além do bem e do mal”.

Em “Ecce Homo” Nietzsche reforça os pontos mais conhecidos de sua filosofia: a crítica da moral cristã (“moral de ressentidos”), a tese do eterno retorno (segundo o qual cada um terá de viver a vida como agora e vivê-la ainda uma vez e inúmeras vezes, sempre na mesma ordem e sequência), a exaltação dos fortes e o desprezo pelo pobres de espírito, a superação do homem pela criação – poética, em certo sentido – pelo “Super Homem”. Também descreve o processo de criação de algumas de suas obras, como o já citado “Assim falou Zaratustra”, escrito durante dezoito meses, em grande parte na Itália.

Como sempre em Nietzsche, o estilo literário é assombro: mestre nos aforismos, o filósofo disserta sobre diversos assuntos, como sua própria vida e a decadência da Alemanha.

Apresento alguns trechos a seguir para dar uma ideia da coisa.

"Àqueles que silenciam quase sempre lhes falta algo em fineza e polidez de coração; silenciar é uma objeção; engolir sapos faz, irremediavelmente, um mau caráter – e inclusive estraga o estômago... Todos aqueles que silenciam são dispépticos. –"

"Eu jamais compreendi a arte de me indispor comigo mesmo – e também isso eu devo a meu pai incomparável –, mesmo quando isso me pareceu ser de grande valor. Eu inclusive não me senti, por mais que uma afirmativa dessas possa parecer pagã, uma só vez que fosse, indisposto comigo mesmo; pode-se virar minha vida de frente e do avesso e apenas raramente, na verdade apenas uma única vez, se encontrará rastros de que alguém teve contra mim más intenções – mas talvez venha a se encontrar rastros um tanto demasiados de boas intenções... Minhas próprias experiências com esse tipo de gente, com o qual todo mundo tem más experiências, falam, sem exceção, em favor deles; eu amanso qualquer urso e sou capaz até de fazer de um palhaço uma pessoa decente. Durante os sete anos em que ensinei grego nas classes mais altas do Liceu de Basiléia,[10] jamais tive motivo para pôr alguém de castigo; os mais vagabundos eram diligentes comigo."

“Eu conheço meu fado. Um dia haverão de unir meu nome à lembrança de algo monstruoso – uma crise como jamais houve outra na Terra, na mais profunda colisão de consciência, em uma decisão contra tudo aquilo que até então tinha sido acreditado, reivindicado, santificado... Eu não sou homem, sou dinamite.”

Comentários Recentes