Em 2006, ao longo de quase um ano inteiro, escrevi resenhas para o suplemento dominical do jornal O Estado do Paraná. Um dos textos que mais me marcaram foi sobre a obra ficcional do famoso jornalista Diogo Mainardi.

Já na época – cito de memória – ele havia declarado que não escreveria mais ficção. Lembro-me de algumas declarações dele de que não tinha nenhum talento metafísico, que não conseguia imaginar o mundo fora do estritamente material – e sua ficção, "sem nenhuma profundidade psicológica", era uma prova disso.

Lembro que gostei demais dos seus romances, e esta “falta de profundidade” acabou criando histórias absurdas, esquisitas e divertidas.

De lá para cá, ele realmente não escreveu mais ficção, e acabei não lendo nenhum dos seus livros posteriores. No entanto, tenho interesse em ler os mais recentes, baseados em sua vida pessoal, "A Queda: As Memórias de um Pai em 424 Passos” e “Meus Mortos: Um Autorretrato”. O abandono da sátira anárquica para narrativas de memórias profundas sugere que ele encontrou, na própria vida e na tragédia familiar, o material não-metafísico que precisava para criar obras de grande impacto (como o sucesso de A Queda demonstrou).

Segue, abaixo, o texto revisado que escrevi sobre os quatro livros de ficção de Diogo Mainardi para o Suplemento Dominical do jornal O Estado do Paraná em 2006.

***

Diogo Mainardi é, provavelmente, o mais

polêmico jornalista brasileiro da atualidade. Dono de uma coluna semanal na revista

Veja e participante fixo do programa de debates

Manhattan Connection, da emissora de TV a cabo GNT, ele não costuma poupar políticos, colegas de profissão e brasileiros em geral de seus ácidos comentários. Além de jornalista, Mainardi também é (ou foi, já que ele declarou que sua experiência nesta área terminou) romancista, tendo publicado quatro livros do gênero, que foram recentemente reeditados pela Record.

Malthus (1989)

O primeiro romance de Mainardi,

Malthus (95 páginas), recebeu o

Prêmio Jabuti de 1990. Segundo o prefácio de Ivan Lessa, a obra é inspirada na tese do economista Thomas Robert Malthus, que sustentava que "a população aumenta mais rapidamente do que o suprimento de alimentos e se limita apenas pela guerra, pobreza e vício."

Este aumento "em progressão geométrica" da população mundial serviu de inspiração para que Mainardi criasse uma história

absurda e engraçadíssima.

Segundo o personagem principal do romance, um sujeito chamado Loyola y Loyola, "todas as pessoas perturbavam e eram perturbadas. A culpa pelos infortúnios era de quem eventualmente estivesse por perto, e sempre haveria alguém por perto."

Logo no primeiro parágrafo de

Malthus se pode ter uma ideia da loucura que virá a seguir: conta-se que Loyola y Loyola foi morar em uma casa que não é a sua, mas sim na de uma tal Sra. Robalinho. Diversos outros personagens, como "magistrados" e "oficiais do exército", também se alojam no local.

As aventuras de Loyola y Loyola não param por aí. Ele e a multidão vão morar num navio, onde a filha do comandante se casa com o "herói" do livro. Posteriormente, esta é engolida pela Sra. Robalinho, que já tinha comido diversos objetos. Assim, de absurdo em absurdo,

Malthus vai se desenvolvendo de maneira sempre surpreendente, para o prazer do leitor.

Arquipélago (1992)

No segundo romance de Mainardi,

Arquipélago (127 páginas), o personagem principal conta a história em primeira pessoa e é vítima de uma enchente monstruosa – quase um dilúvio – causada pelo rompimento da barragem de Ilha Solteira. A cidade de Pedranápolis fica quase totalmente submersa. O personagem, junto a alguns desabrigados, sobrevive na abóbada de uma igreja local.

A situação no local é estranhíssima: o narrador passa horas e horas filosofando sobre todo e qualquer assunto. Os outros desabrigados, que no início estranham esse costume, logo passam a admirá-lo. Em pouco tempo, eles elegem o narrador líder do grupo e se sentem satisfeitos em não serem mais do que "

instrumentos de reflexão filosófica" para ele.

Com diversas passagens e diálogos memoráveis,

Arquipélago, apesar de ser também uma narrativa satírica e eivada de absurdos, tem um estilo menos anárquico e mais elaborado do que o romance anterior.

Polígono das Secas (1995)

O pior dos quatro romances de Diogo Mainardi é o terceiro,

Polígono das Secas (127 páginas). O livro conta a história do "

Untor", sujeito tenebroso que sai espalhando um unguento venenoso, que transmite a peste, pelo sertão nordestino e que, com isso, acaba matando centenas de pessoas.

O livro, ranzinza e

sem humor, apesar da forte atmosfera assustadora, peca pela falta de sutileza, resumindo-se a um "

romance de tese".

A tese aqui é para lá de questionável: para Mainardi, a tradição cultural do sertão nordestino não vale nada, é apenas um pastiche de tradições medievais misturadas a muita ignorância, preconceito e moralismo.

Contra o Brasil (1998)

O último romance escrito por Mainardi chama-se

Contra o Brasil (236 páginas) e conta a história de

Pimenta Bueno, um sujeito que não trabalha e cuja única atividade é ficar lendo — de preferência textos falando mal do Brasil.

O personagem principal não tem nenhum caráter. No início do livro, ele herda um cinema abandonado no centro de São Paulo habitado por mendigos, vai até lá e

põe fogo no local com seus moradores dentro. Depois, tenta transformar os já aculturados índios Nambiquara em "autênticos índios", nem que para isso estes tenham que passar fome.

Em grande parte das páginas do romance existem citações (declamadas sempre por Pimenta Bueno) literárias ou históricas falando mal do Brasil, incluindo frases de personalidades do porte de Camus, Darwin e Evelyn Waugh. De certa forma, assim como

Polígono das Secas, este também é um "romance de tese", e a tese aqui é a de que

o Brasil não presta para nada.

Só que, ao contrário daquele, em

Contra o Brasil Diogo Mainardi não parece levar sua teoria muito a sério. Afinal de contas, neste romance extremamente divertido, o personagem principal é um sujeito tão sem qualidades que suas críticas acabam perdendo bastante do seu peso.

***

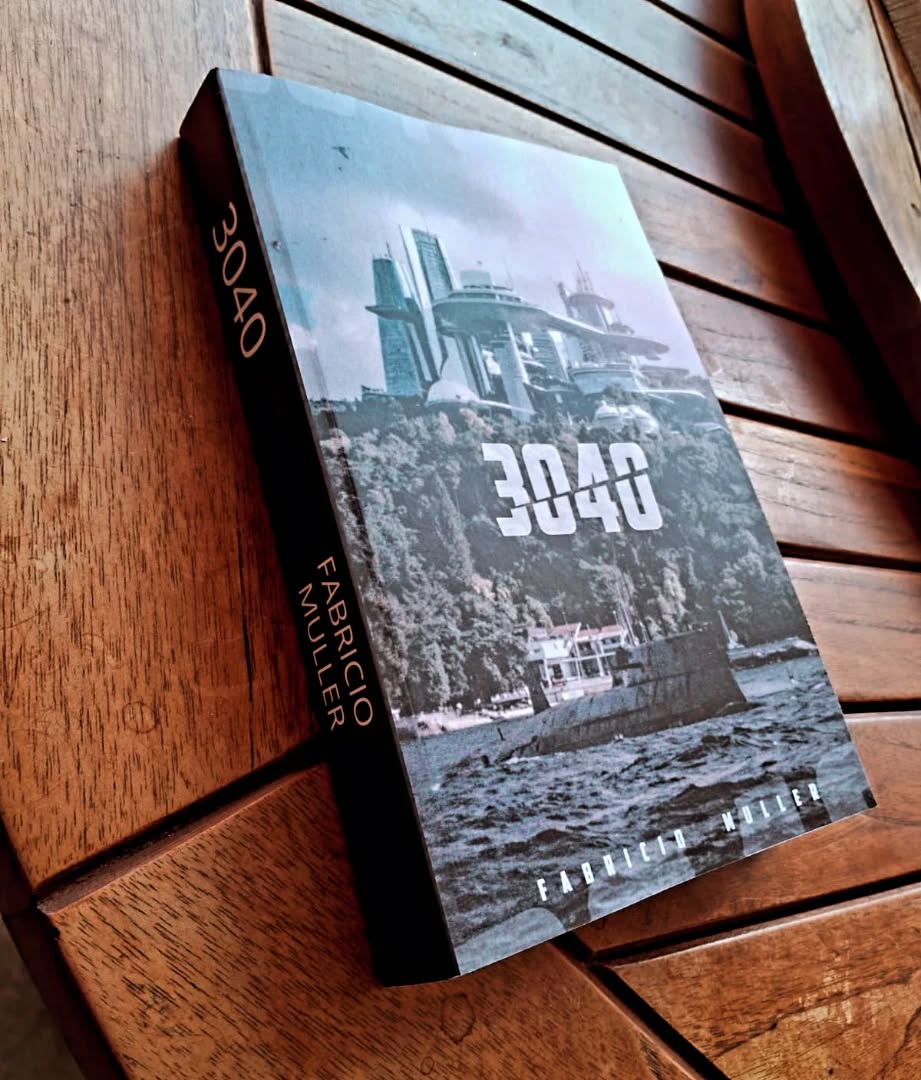

Imagem que acompanha o texto: Divulgação - obtida no

site da Folha de São Paulo

Se você estiver interessado em receber este e outros textos meus semanalmente, clique

aqui e cadastre seu e-mail.

Comentários Recentes