Eu estava andando de carro, indo para o trabalho. Era a segunda metade dos anos 90. Olho para a esquerda e, na calçada, se dirigindo a um hotel no Alto da Glória, estava Carlos Heitor Cony. Pensei rapidamente em descer e pedir um autógrafo mas, meio por babaquice, meio pela relação de amor e ódio que sempre tive com ele, meio por não estar carregando nenhum livro seu – acho que eu estava lendo “O Piano e a Orquestra” na época – não parei. Na próxima esquina, mudo de ideia e resolvo dar a volta na quadra para pedir-lhe um autógrafo. Não consegui, claro, ele já tinha entrado no hotel e perdi a única oportunidade que Deus me deu para pedir um autógrafo para o Cony. E era ele mesmo, antes que você me pergunte. Saiu na televisão daqui uma propaganda de um colégio, com ele, pouco tempo depois deste quase encontro.

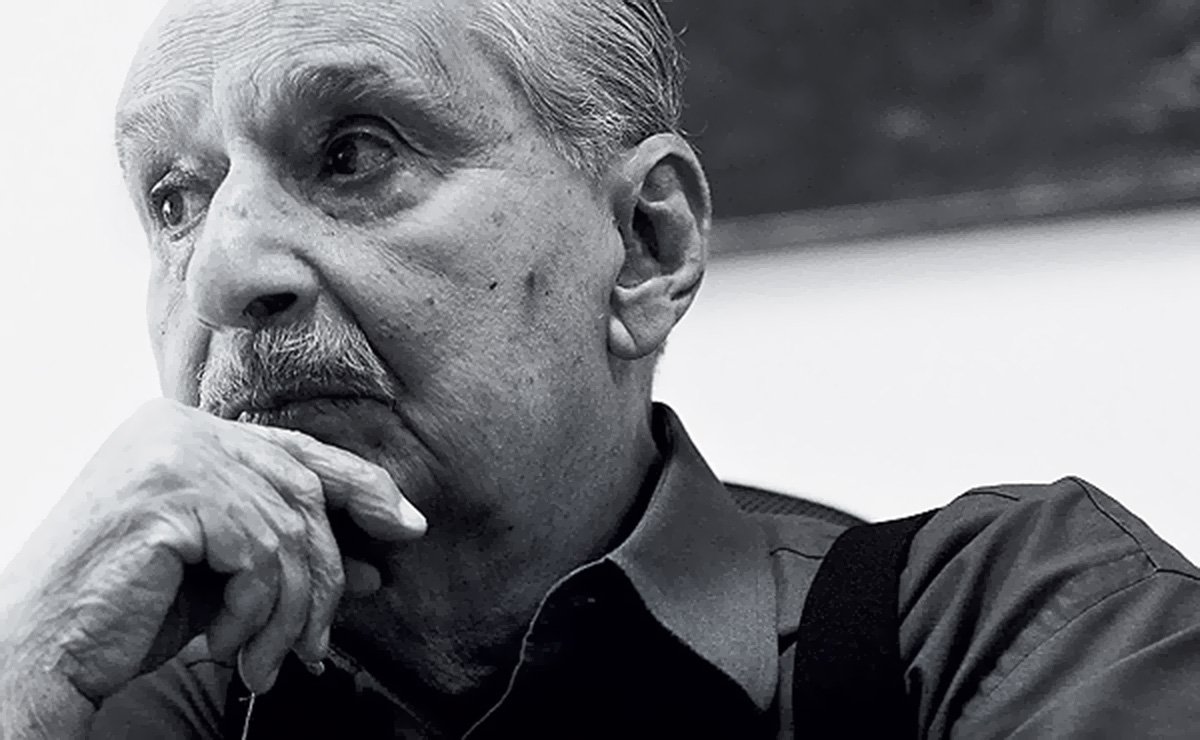

Depois que ele faleceu, algumas semanas atrás, comecei a me lembrar do quanto o pensamento dele tinha sido importante para mim, numa época específica de minha vida. Eu estava me convertendo do ateísmo impenitente para a fé, que passou a tomar conta da minha paisagem mental até hoje. Ele era um ateu, ex-seminarista, que adorava a Igreja Católica – e eu, do meu lado, lia as crônicas em que ele falava de religião com uma mal-disfarçada torcida para que ele se (re)convertesse. No fundo eu achava que, se ele se convertesse, eu acabaria por me converter completamente também. De todo modo, agora que ele morreu, fiquei sabendo que não era só eu que torcia para uma conversão do Cony: um importante arcebispo o chamou num canto, certa ocasião, tentando argumentar com o sujeito para que ele voltasse para a Igreja. Não conseguiu.

De todo modo, eu gostava mesmo era das crônicas divertidas dele: Carlos Heitor Cony tinha um jeito impagável de falar de coisas insignificantes com palavras pomposas. Ele escrevia crônicas curtas na Folha de São Paulo algumas vezes por semana e uma mais longa às sextas-feiras. Quando ele acertava na veia, ninguém chegava perto. Quando o assunto era política, por outro lado, o tom era bem outro: foi com tristeza que percebi aos poucos que, neste caso, ele mais parecia um sujeito palpiteiro (desses que a gente encontra em filas de banco) que outra coisa – e ele mesmo assumia isso. De todo modo, ele foi deixando de escrever na Folha, primeiro nas sextas, depois foi abandonando as crônicas curtas, e no final ficou com uma coluninha só na página dois, aos domingos. Como aquelas em que “ele acertava” eram normalmente menos frequentes que seus palpites sem graça sobre política, fui perdendo o interesse pelo que ele escrevia. E ele mesmo, pelo visto, já tinha perdido boa parte do interesse pela vida à medida que envelhecia e que não conseguia mais andar, depois de um acidente no quarto besta, em Frankfurt.

Quanto aos romances, li diversos e gostei de todos, embora esquecesse boa parte dos enredos assim que terminava a leitura – como sempre aconteceu comigo em relação a Machado de Assis, aliás, e que também admiro muito. O meu livro preferido de Carlos Heitor Cony é um que não é preferido de quase ninguém, o engraçadíssimo “O Piano e a Orquestra”. Fiquei feliz em saber que o colunista da Folha Alvaro Costa e Silva compartilha esta preferência comigo.

1

There are 0 comments